"Ecrire, c’est un acte militant profond"

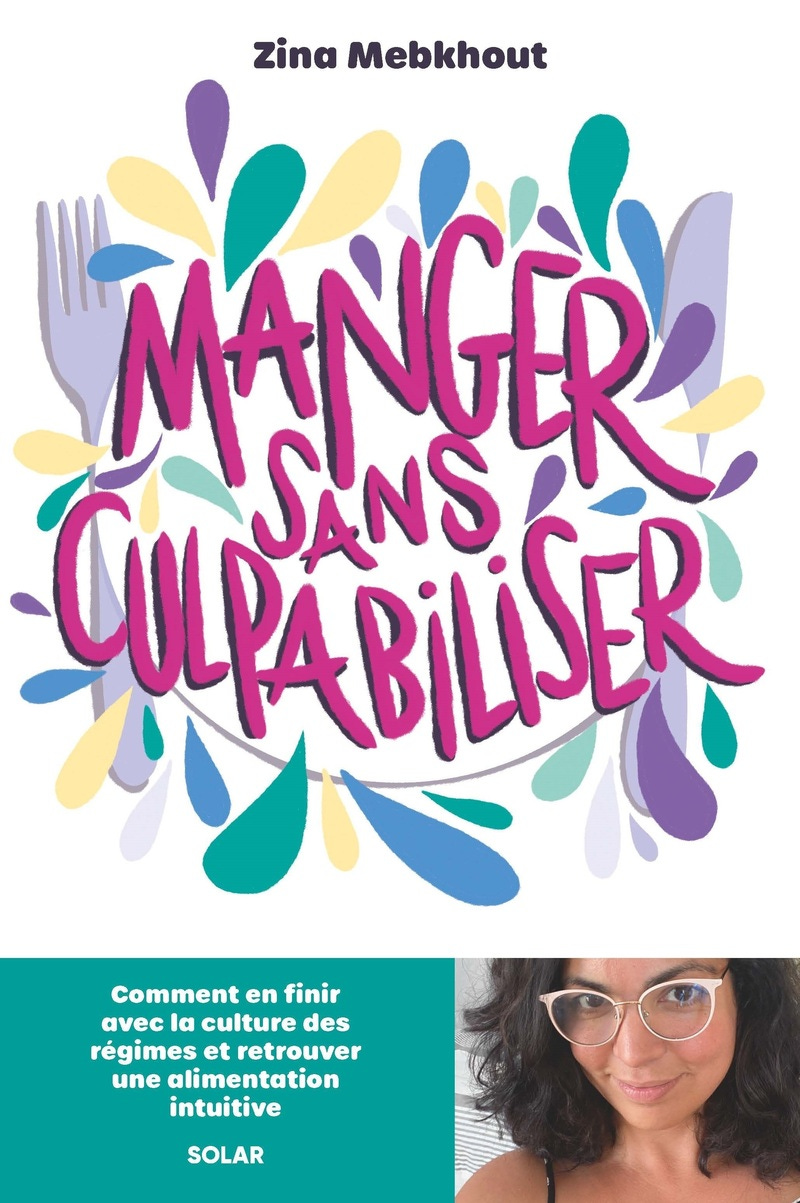

Entretien avec Zina Mebkhout, autrice de "Manger sans culpabiliser"

Quand je suis venue vivre à Berlin, il y a environ 4 ans, je m’attendais à quelques-uns des petits chocs culturels que j’y ai vécus.

Je savais, par exemple, que les Allemands me jetteraient des regards horrifiés quand je traverserais au feu rouge. Je me doutais que les rayons “Bière” du supermarché seraient étoffés. J’imaginais bien que la gastronomie locale ne me transporterait pas d’enthousiasme.

Mais j’ai été confrontée à un truc qui m’a mise très mal à l’aise et que je n’avais pas du tout vu venir.

A chaque fois, je me demandais comment les personnes à qui je parlais faisaient pour ne pas entendre l’énormité de ce qu’ils et elles disaient, à savoir :

“Moi, mon fantasme absolu, c’est une personne grande, blanche et mince, qui fait du sport, tu vois ?”

Je vous jure que presque toustes les Allemand·es blanc·hes avec qui j’ai été amenée à parler du sujet “attirances physiques”, y compris des personnes queers et politisées, me disaient sans complexe un truc dans ce goût-là.

Et d’ailleurs, ça se vérifie dans les espaces de fête et de sociabilité : les personnes les plus désirables et désirées sont grandes, minces et blondes.

Euh…

Comment dire…

Es-tu au courant que tu décris “le type aryen”, que c’est légèrement nazi et carrément raciste, mein Freund????

Naïvement, je pensais un truc du genre : c’est dingo, ces gens ont exactement les mêmes normes de beauté que les pires fachos de leur histoire récente, et ne voient pas le problème.

Sauf qu’après réflexion, j’ai commencé à réaliser que les Allemand·es étaient très loin d’être les seul·es à souffrir de cette cécité historique… Toutes les sociétés occidentales sont concernées.

Les corps que nous jugeons collectivement “acceptables” sont très proches des corps portés aux nues par les pires régimes totalitaires du XXème siècle.

Ca devrait nous mettre la puce à l’oreille, vous ne trouvez pas ?

Ce sont des corps blancs, valides… et minces.

Le fait qu’on soit obsédé·es par la peur de grossir ne vient pas de nulle part

— et certainement pas seulement d’une préoccupation pour notre santé.

La minceur comme norme et son corollaire, la haine des personnes grosses, font système avec les autres formes de domination. Avec le patriarcat bien sûr, mais aussi le racisme et le validisme.

Voilà pourquoi je pense qu’il est urgent qu’on réfléchisse sérieusement à notre rapport à l’alimentation, au corps, à notre haine de la grosseur.

Il ne s’agit pas que d’un sujet “bien-être” et je trouve scandaleux qu’on le relègue si fréquemment dans cette catégorie — sans doute parce qu’il concerne d’abord les femmes ? ou bien peut-être parce que les intellos elleux-mêmes adorent les minces et n’ont pas tellement hâte de démanteler la grossophobie ? Je ne sais pas.

Voilà également pourquoi j’avais très envie de vous parler du livre de Zina Mebkhout, Manger sans culpabiliser.

Militante féministe grosse et racisée, Zina Mebkhout est coach et thérapeute spécialisée dans les troubles alimentaires et l'alimentation intuitive.

Dans cet essai accessible, elle aborde des questions très concrètes par rapport à l’alimentation, à la grosseur, aux troubles du comportement alimentaire sans biais grossophobe et en s’appuyant sur des chiffres étayés et des recherches sérieuses.

Déjà, si ça s’arrêtait là, ce serait d’utilité publique : il est temps de faire le constat que les régimes ne fonctionnent pas. Vraiment. Ca ne marche pas.

Mais en plus, l’autrice replace ces sujets dans une perspective politique féministe tout en proposant plein d’exercices pratiques qui permettent de s’emparer du sujet au-delà de la simple réflexion théorique.

Mon rapport à l’alimentation n’a pas toujours été simple et je pense que si j’avais lu ce livre à 20 ans, il m’aurait fait beaucoup de bien, et donné des pistes intéressantes pour faire la paix plus vite avec mon corps.

J’ai donc demandé à Zina de m’accorder un entretien, ce qu’elle a gentiment accepté.

On a discuté de :

l’écart entre les rêves glamour et la réalité du métier d’autrice ;

une méthode originale pour écrire son livre en s’assurant de rester accessible ;

pourquoi elle a failli abandonner son livre deux fois – et ce qui l’a retenue ;

sa motivation pour reprendre le développement personnel aux griffes des coachs de vie clichés ;

Ce qu’elle conseillerait à quelqu’un·e qui écrit et veut être publié·e.

Bonne lecture !

(Cet entretien est une petite pause dans ma série sur le fascisme : épisode 1 ici, épisode 2 là.

Et en même temps ce n’est pas du tout une pause, parce qu’il est évident que les sujets sont liés.)

On commence avec une question un peu cliché mais que j’adore : depuis quand écris-tu ?

Ma réponse va être un peu cliché aussi : j’ai toujours aimé écrire. L’écriture et moi, c’est une vieille histoire.

Au lycée, j’écrivais dans le journal de l’établissement. À 16 ans, j’étais déjà militante, et j’écrivais pour un papelard produit par le parti politique auquel j’étais affiliée. À ce moment-là, j’avais envie d’être journaliste.

Mais cette envie m’est passée, pour des raisons politiques. Quand je m’y suis intéressée, j'ai vu à quel point ce milieu est endogame. Soit tu étais héritier·ère et tu avais une famille pour te soutenir, donc tu pouvais accepter d’être pigiste sans savoir comment payer ton loyer, soit tu avais des connexions directes, des contacts bien placés. Moi, je n’étais dans aucun des deux cas.

J’ai alors travaillé comme collaboratrice parlementaire, où j’ai écrit des discours. J’ai beaucoup écrit pour les autres. En parallèle, j’avais mes propres expériences d’écriture plus personnelles, plus introspectives.

Même pour des choses anodines, comme des emails d’invitation à des anniversaires, mes proches me disaient : "C’est super bien écrit, il faut que tu en fasses quelque chose."

À un moment donné, je me suis mise à mon compte en communication, comme conceptrice-rédactrice. J’écrivais pour toutes sortes de supports, et je prenais vraiment du plaisir à le faire.

En 2020, j’ai ouvert mon compte Instagram et j’ai commencé à publier des témoignages en première personne à propos de mon rapport à la nourriture, de mes troubles.

Puis l’envie d’écrire un livre est arrivée. Je me suis longtemps demandé : est-ce que ce serait plutôt un témoignage ? Une analyse ?

Petit à petit, en pratiquant, et après ma reconversion comme thérapeute, j’ai trouvé ma voix.

J’ai écrit pour la Zina de 15 ans, celle qui a commencé à souffrir de boulimie vomitive à cet âge-là. Je me suis dit que si j’avais pu lire ce livre à ce moment-là, j’aurais peut-être pu m’épargner vingt ans de maladie.

En écrivant, je visualisais des personnes précises : ma mère, des amies, et surtout cette version adolescente de moi-même. Je la questionnais souvent : est-ce que tu comprends ? Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que, malgré ton désir de correspondre aux normes de beauté, tu peux entendre ce que j’essaie de te dire ?

Trop intéressant d’écrire en visualisant des proches ! Ça me donne envie d’essayer.

Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le processus d’écriture de ce premier livre, justement ?

Concrètement, comment tu faisais ? Un peu tous les jours, par exemple ?

J’ai beaucoup fantasmé le sujet de l’écriture. J’avais en tête des images comme celles de Leïla Slimani qui se retire dans son mas en Provence pour écrire. Moi aussi, je voulais me retirer dans un endroit beau, lumineux et vivre une belle expérience… Alors qu’en fait, j’ai trouvé ça horrible, douloureux, compliqué.

Surmonter la fatigue du travail pour écrire pendant mon temps libre puis… me confronter à mon perfectionnisme. Je souffre d’un trouble de l’attention, et ça a sûrement joué, mais ça a été très difficile pour moi. J’écrivais des textes, puis je les modifiais, puis je les effaçais, je les mettais dans un dossier "divers". Je faisais et refaisais cinq versions différentes du sommaire, et j’arrivais jamais à les suivre.

La première fois que j’ai fait lire un texte à une copine, elle m’a dit : "OK, il y a plein d’idées cool, mais il faut que tu structures." J’ai pleuré pendant des heures. Je me suis dit : "J’ai une incapacité neurologique à structurer les choses."

J’ai eu envie d’abandonner deux fois, en toute franchise. Il y a même un moment où j’ai carrément annoncé à mes proches : "Ce livre ne verra pas le jour." Je me disais que le processus était cathartique, auto-thérapeutique, mais qu’il n’y aurait pas de publication.

Mais l’envie est revenue, et puis j’ai eu un peu d’aide. J’ai contacté mon éditrice en lui disant : "Trouvez-moi quelqu’un qui a le temps de faire un suivi avec moi." Parce que les ami·es, mon mec, tu leur envoies des bouts de texte, mais tu culpabilises de leur prendre du temps. C’est un peu comme la thérapie, en fait, même chose.

La maison d’édition m’a proposé une personne qui s’appelle Aline et c’était chouette, on s’est bien entendues. À un moment, j’ai habité chez une copine qui partait voir sa famille, et là, je me suis vraiment enfermée pour écrire. C’était pas un mas en Provence (rires), mais c’était un endroit calme, un peu à l’extérieur de la ville.

Le cadre contraint, ça m’a fait du bien. Et Aline m’aidait sur la structuration, même juste avec quelques petits retours qui m’ont permis de sortir de ma bulle.

J’ai apprivoisé le rythme de l’écriture, l’alternance entre la rédaction à fond et puis la surchauffe au bout d’un moment. Alors je laissais le texte reposer quelques jours, je relisais…

C’est à ce moment-là que pour la première fois, j’ai eu cette sensation : "OK, c’est bien, c’est un bon texte."

Pourquoi avoir choisi d’écrire un livre pratique ?

Parce qu’il ne faut pas laisser les livres pratiques au capitalisme ! C’est un format super sexy,e n plus d’être utile, et c’est dommage de le mépriser.

Il y a une vision très classiste qui consiste à dire que le développement personnel est forcément capitaliste. Mais si on pense comme ça, on laisse tout cet espace aux autres. Les coachs de vie à la con, les influenceurs mascus, eux, ils ont bien compris qu’ils devaient produire des contenus attractifs et accessibles.

Les influenceureuses féministes ont déjà compris ça pour les réseaux sociaux : on sait qu’on doit produire des contenus intéressants, bien mis en page, avec des couleurs cool et des photos bien choisies. Mais dès qu’on passe au livre, hop, on revient à ces bons vieux schémas de formats chiants et gris.

Mais non ! C’est important de s’offrir la possibilité de faire des choses marrantes, engageantes, qui donnent envie d’être lues. Ce n’est pas un gros mot de faire un joli objet !

Honnêtement, les premiers textes que j’avais écrits pour ce projet étaient très intellos. J’utilisais des mots avec plein de syllabes (rires), c’était un peu universitaire.

Et depuis longtemps, je me questionne sur le fait que beaucoup de textes qui pourraient être utiles à tout le monde ne sont pas accessibles.

Je voulais que ma mère puisse me lire. Que la fameuse “ménagère de cinquante ans” puisse me lire. Parce que le mépris de classe, dans mon milieu militant, me choque. L’idée que chaque fois qu’on écrit, il faut faire un exercice académique ou universitaire… c’est problématique.

Là, avec ce livre, n’importe qui peut retrouver un terme dans le lexique. Les lecteurices ont des exercices pratiques. Et peuvent s’en servir comme d’un dictionnaire.

Mon penchant naturel, c’était d’écrire un essai politique très dense. Mais je voulais que ce livre dépasse le champ théorique. Je sais qu’il y a beaucoup de personnes qui n’ont pas les moyens de faire une thérapie. Beaucoup sont concernées par les TCA, beaucoup me demandent des tarifs solidaires. J’en fais, mais je ne peux pas porter à moi toute seule l’inégalité d’un système de santé qui ne reconnaît pas ma profession, mais rembourse des nutritionnistes.

Donc je me suis dit que ce serait bien qu’il y ait dans ce livre des outils pratiques, dans lesquels les gens puissent puiser, pour s’entraider, pour avancer, même sans pouvoir consulter.

Parfois, on a besoin d’être accompagné·e par quelqu’un·e, mais parfois, un livre, un post Instagram, un podcast… ça peut te faire accéder à un autre regard. Et parfois, ça aide tout autant.

Je ne voulais surtout pas reproduire une posture haute, du genre : "Moi je sais, toi tu vas absorber."

Je suis totalement d’accord avec toi.

Et les illustrations, c’était ton idée ?

Ce sont mes éditrices qui m’ont proposé de faire un guide pratique illustré.

Au début, j’ai eu une petite peur. J’ai pensé : « Ça ne va jamais faire sérieux… » Et puis assez vite, je me suis dit que si, en fait, ça pouvait être vraiment chouette.

Cette peur, elle était fondée sur un biais classiste : l’idée que si c’est joli, qu’il y a du violet, que ça a l’air un peu trop "lifestyle", alors ce n’est pas sérieux.

Mais finalement j’ai trouvé que c’était une super idée. J’ai proposé Mathou pour faire les illustrations, et j’ai aussi proposé des briefs, des idées pour nourrir et orienter son travail.

Et sur le plan matériel, quelle place prend l’écriture dans ta vie professionnelle aujourd’hui ?

J’adorerais que l’écriture fasse pleinement partie de mon activité professionnelle.

Attends, en fait, je me corrige : c’est déjà le cas… mais je ne suis pas rémunérée.

L’écriture fait entièrement partie de ma pratique. J’ai commencé à accompagner des personnes en même temps que je publiais des textes sur Instagram, et souvent, les gens qui me contactaient avaient lu mes textes avant.

Je comptabilisais ce temps d’écriture comme du temps de travail. Parce que oui, c’est du travail.

J’adorerais que ce soit reconnu au point d’être payé. J’adorerais pouvoir écrire plus. J’y prends énormément de plaisir, surtout quand je pense aux personnes qui empruntent un chemin de guérison et que mes mots peuvent accompagner.

Pour moi, c’est un acte militant profond, l’écriture. Tout aussi important que de produire un podcast, d’aller en manif ou de donner à une cagnotte.

Mais il y a aussi une vraie violence à être autrice sans ressources matérielles. Heureusement que j’ai un boulot à côté, parce qu’on ne peut pas en vivre.

Oui, en effet, être autrice c’est aussi violent.

Si tu pouvais dire quelque chose à toi-même il y a vingt ans, ce serait quoi ? Tu aurais un ou deux conseils à transmettre ?

Oui, deux conseils très concrets.

Le premier, ce serait de trouver une maison d’édition dans laquelle tu te reconnais vraiment. On peut te promettre monts et merveilles dans une grande maison, mais si ce n’est pas écrit noir sur blanc dans le contrat, ça ne vaut rien. Ce qui compte énormément, c’est d’avoir une bonne relation avec la personne qui t’édite.

Et le deuxième conseil, ce serait de bien te renseigner, dès le départ, sur les engagements de la maison en matière de promotion. Aujourd’hui, il y a un nouveau modèle : on recrute des personnes qui produisent déjà du contenu sur les réseaux sociaux, avec l’idée de capitaliser sur leur communauté... sans faire de travail presse derrière.

C’est normal que l’engagement porte sur les moyens, pas les résultats, mais tu peux en parler dès le début, poser des questions… Et si la maison d’édition ne peut pas t’accompagner correctement, tu peux activer des leviers de ton côté, faire amender ton contrat si besoin.

Moi, j’étais hyper persuadée que faire la promo du livre, c’était le travail de ma maison d’édition. Aujourd’hui, je fais tout, toute seule. Et si j’avais été préparée à ça en amont, j’aurais pu m’organiser autrement.

Quand j’ai rendu le manuscrit, j’ai cru que j’avais fait le plus difficile.

Mais en fait, le plus dur pour moi, c’est maintenant : c’est de faire porter ma voix.

Et en tant que personne minorisée, c’est un double challenge.

Oui, la circulation des œuvres c’est le nerf de la guerre, et j’observe aussi qu’on attend des auteurices un énorme travail d’auto-promotion sans forcément le reconnaitre explicitement et nous y préparer.

Justement, en parlant de circulation, est-ce qu’il y a une œuvre que tu aimerais recommander ?

Oui, il y en a deux que j’ai vraiment adorées.

La première, c’est Un homme, ça ne pleure pas de Faïza Guène. Je l’ai lu d’une traite pendant quatre heures de TGV. J’ai adoré, j’ai pleuré. C’est un roman écrit par une amie très chère. Et ce que je trouve fort, c’est que derrière une fiction, tu peux aborder plein de sujets politiques, mais sans que ce soit chiant ou universitaire.

L’autre livre qui m’a bouleversée, c’est un texte de Cécile Cée, Ce que Cécile sait. Je l’ai refermé en me sentant à la fois transformée et bouleversée.

Ce sont des livres agréables à lire, et en même temps, ils font réfléchir. C’est précieux.

Tu as des projets de livres pour la suite ?

Oui, j’ai très envie d’écrire un autre livre. Il y a deux sujets qui me travaillent, je ne sais pas encore lequel je vais choisir en premier.

En fait, j’ai même un document qui s’appelle « autres livres » dans lequel j’ai mis plein de morceaux de choses… J’ai un peu l’impression, en écrivant ce premier livre, d’en avoir écrit plusieurs autres en parallèle.

La première frustration, c’est de ne pas avoir pu développer davantage les questions d’intersectionnalité, notamment les biais raciaux et racistes dans la considération des corps — qu’il s’agisse de la grosseur ou de l’état de santé. C’est quelque chose que j’aimerais vraiment approfondir.

Et l’autre sujet, ce serait un livre autour de la parentalité. J’ai beaucoup de mamans ou de mamans solo qui viennent me voir en me disant : « J’ai eu des troubles alimentaires et mon angoisse absolue, c’est de transmettre ça avec mes enfants. » Ce que je leur réponds, c’est que dès lors qu’on en a conscience et qu’on peut en parler, le principal est déjà fait. Mais j’ai envie d’écrire quelque chose de plus structuré, sous un format pratique, avec des outils.

Il y a une cacophonie énorme autour de l’alimentation, une autre autour de la grosseur, et ça crée beaucoup de confusion quand on parle des enfants. J’ai envie de répondre à toutes ces questions qu’on me pose tout le temps.

Je pense qu’il faut que tu écrives les deux !

On arrive à la dernière question de l’entretien : cette infolettre s’appelle “le grain”, ça t’évoque quoi ?

Zina a déjà répondu à cette question, dans une précédente interview sortie longtemps avant la publication de son livre. On avait parlé plus en détails de son analyse des mécanismes de la grossophobie.

— pour découvrir sa très chouette réponse, allez donc voir ici.

Si cet entretien vous a donné envie de lire le livre de Zina Mebkhout, je vous invite à vous le procurer auprès de la librairie la plus proche de vous.

Je vous invite aussi à la suivre sur les réseaux sociaux.

A bientôt pour la suite de la série sur le fascisme, et les façons d’y résister 🌱

Super interview, merci! Je suis tellement d'accord avec le fait de se réapproprier des formats plus accessibles; de mon côté, je suis passée de l'envie d'écrire des essais philosophiques à la romance! D'ailleurs, ma première pensée en lisant l'intro, c'est que, si la romance nous informe des fantasmes de la majorité, ce genre d'idéal nous concerne clairement tous-tes en "Occident", qu'on le dise tout haut ou non... (Même si, chez les gars, apparemment il faut être brun; j'en déduis qu'être blond, c'est pas assez viril... LOL bien sûr)

Ça me donne envie de lire le livre, en tout cas! J'ai aussi souffert de TCA plus jeune.

Enfin, concernant la promo des maisons d'édition, en vrai, les éditeurs n'ont jamais eu de gros budgets de promo pour la plupart des livres. Il y a quelques gros vendeurs/noms célèbres qu'on pousse, et les autres sont présumés se vendre via le circuit lui-même, en répondant à des poches de demande du marché (en résumé, le diffuseur place le bouquin en librairie/supermarché, le libraire/supermarché met le livre en avant, et le chaland qui s'intéresse justement à ce type de livre/sujet va l'acheter en tombant dessus). Le problème est que le marché a beaucoup, beaucoup changé depuis 30 ans; désormais, on peut vendre des livres en se promouvant sur le Web... Ça a créé une opportunité, mais qui devient aussi paradoxalement une obligation, si on ne veut pas se retrouver "à la traîne", "moins visible que les autres", etc. Il y a des éditeurs qui font le minimum en ligne, ou parfois plus si c'est jugé rentable, mais le fait est que le type de promo qui marche sur les réseaux est beaucoup plus efficace de la part des auteur-ices que de leurs ME (par ex, je préfère de loin lire cette très intéressante interview de l'autrice Zina Mebkhout que d'avoir l'avis de son éditeur ou éditrice). Et comme c'est "gratuit", tout le monde en profite pour baisser les coûts dans une industrie où les marges sont de plus en plus étroites (et en premier lieu les ME, bien sûr, qui ont une trésorerie à préserver).

Merci d'aborder ce sujet 🙏